Chandran M, Bilezikian JP, Lau J et al. The efficacy and safety of cinacalcet in primary hyperparathyroidism: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and cohort studies. Rev Endocr Metab Disord 2022; 23(3): 485-501.

Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV). Operative Therapie des primären und renalen Hyperparathyreoidismus (S2k-Leitlinie). AWMF-Registernr.: 088-009. 2020.

Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinologie und -diabetologie (DGKED). Primärer Hyperparathyeroidismus (S1-Leitlinie, in Überarbeitung). AWMF-Registernr.: 174-006. 2016.

El-Hajj Fuleihan G, Chakhtoura M, Cipriani C et al. Classical and Nonclassical Manifestations of Primary Hyperparathyroidism. J Bone Miner Res 2022; 37(11): 2330-2350.

Gollisch K, Siggelkow H. Asymptomatischer primärer Hyperparathyreoidismus: Operieren oder beobachten? [Asymptomatic primary hyperparathyroidism: Operation or observation?]. Internist (Berl) 2021; 62(5): 496-504.

Jorde R, Bønaa KH, Sundsfjord J. Primary hyperparathyroidism detected in a health screening. The Trømsø study. J Clin Epidemiol 2000; 53(11): 1164-1169.

Loscalzo J, Kasper DL, Longo DL et al. Harrison's Principles of Internal Medicine (Vol. 1 & Vol. 2). New York: McGraw-Hill; 2022.

Miedlich S, Koch CA, Paschke R. Primärer Hyperparathyreoidismus: Heute ein meist asymptomatisches Krankheitsbild. Dtsch Arztebl Int 2002; 99(49).

Pappachan JM, Lahart IM, Viswanath AK et al. Parathyroidectomy for adults with primary hyperparathyroidism. Cochrane Database Syst Rev 2023; (3): CD013035.

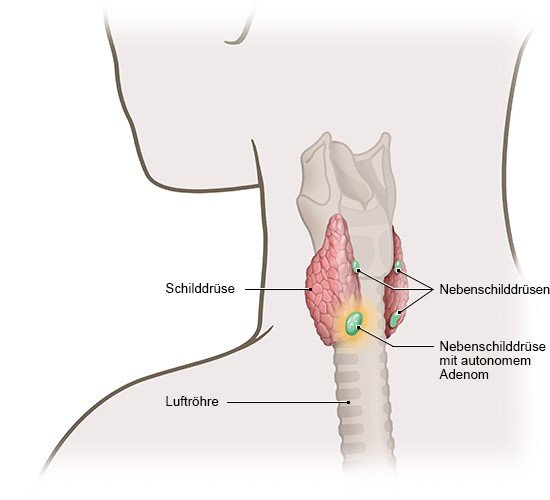

Schlosser K, Wirowski D. Primärer Hyperparathyreoidismus – Teil 1: Epidemiologie, Anatomie und Symptomatik. Allgemein- und Viszeralchirurgie up2date 2013; 7(1): 23-36.

Wang X, Shi G, Li G et al. Systematic review of the risk of urolithiasis following parathyroidectomy in patients with primary hyperparathyroidism. Int Urol Nephrol 2023; 26(4): 1217-1225.

Weber T, Dotzenrath C, Dralle H et al. Management of primary and renal hyperparathyroidism: guidelines from the German Association of Endocrine Surgeons (CAEK). Langenbecks Arch Surg 2021; 406(3): 571-585.

Ye Z, Silverberg SJ, Sreekanta A et al. The Efficacy and Safety of Medical and Surgical Therapy in Patients With Primary Hyperparathyroidism: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Bone Miner Res 2022; 37(11): 2351-2372.

IQWiG-Gesundheitsinformationen sollen helfen, Vor- und Nachteile wichtiger Behandlungsmöglichkeiten und Angebote der Gesundheitsversorgung zu verstehen.

Ob eine der von uns beschriebenen Möglichkeiten im Einzelfall tatsächlich sinnvoll ist, kann im Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt geklärt werden. Gesundheitsinformation.de kann das Gespräch mit Fachleuten unterstützen, aber nicht ersetzen. Wir bieten keine individuelle Beratung.

Unsere Informationen beruhen auf den Ergebnissen hochwertiger Studien. Sie sind von einem Team aus Medizin, Wissenschaft und Redaktion erstellt und von Expertinnen und Experten außerhalb des IQWiG begutachtet. Wie wir unsere Texte erarbeiten und aktuell halten, beschreiben wir ausführlich in unseren Methoden.