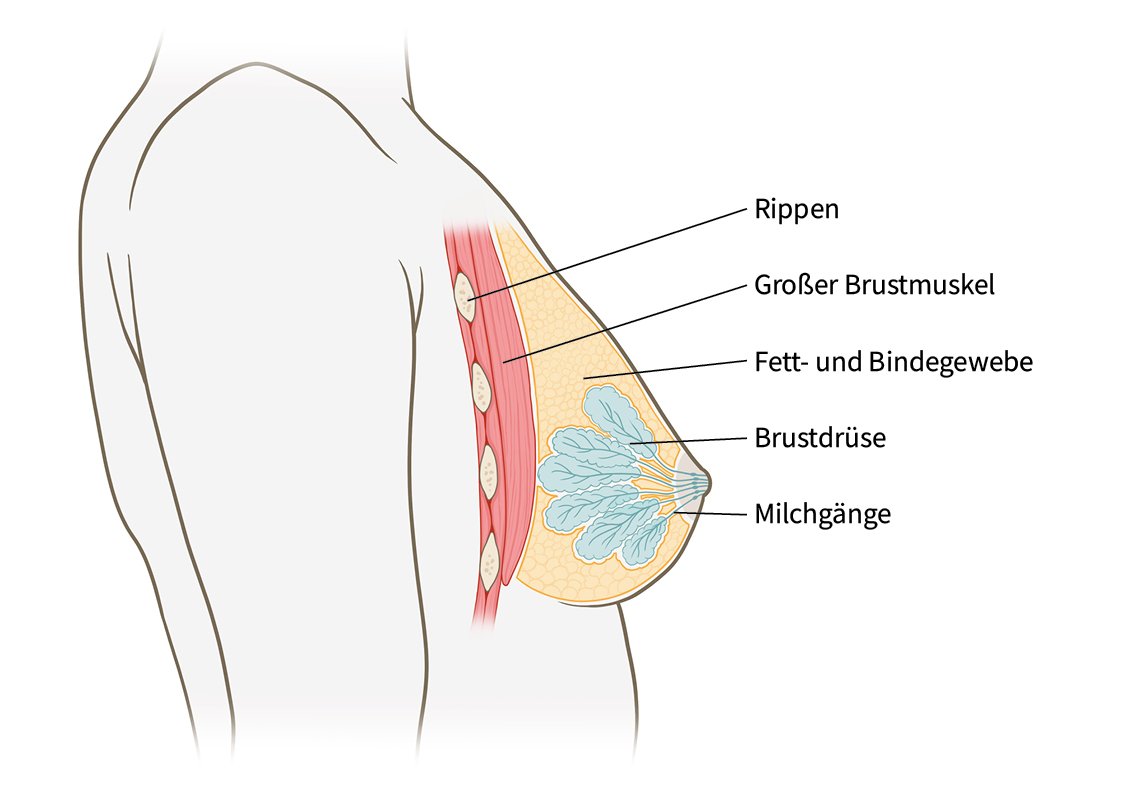

Wie ist die weibliche Brust aufgebaut?

Eine weibliche Brust besteht aus der Brustdrüse (Milchdrüse) sowie dem Fett- und Bindegewebe, in das sie eingebettet ist. Die Gänge der Drüse (Milchgänge) laufen Richtung Brustwarze zusammen, wo sie nach außen münden.

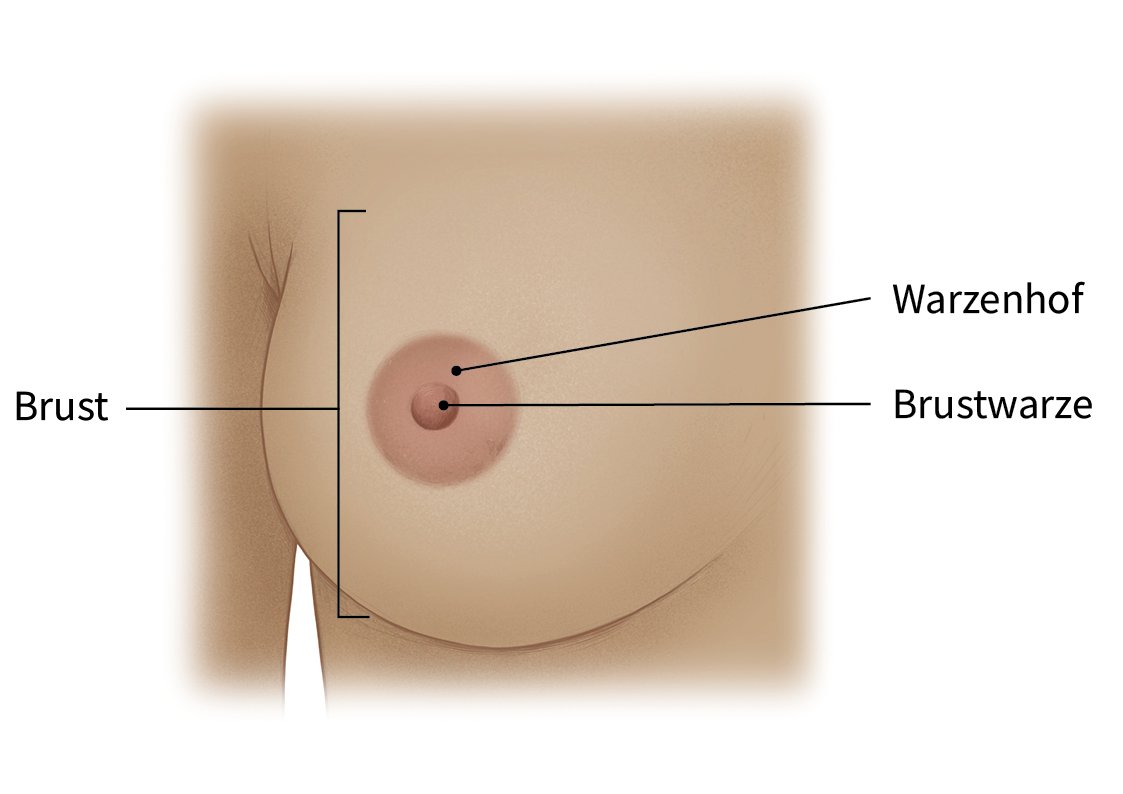

Die Brustwarze – auch Mamille genannt – sitzt etwa mittig auf der Brust, ist vorgewölbt und meist dunkler als die restliche Haut. Auch die Haut um die Brustwarze ist dunkler und bildet den sogenannten Warzenhof (Areola). Im Warzenhof sitzen Drüsen, die als kleine Knötchen tastbar sind.

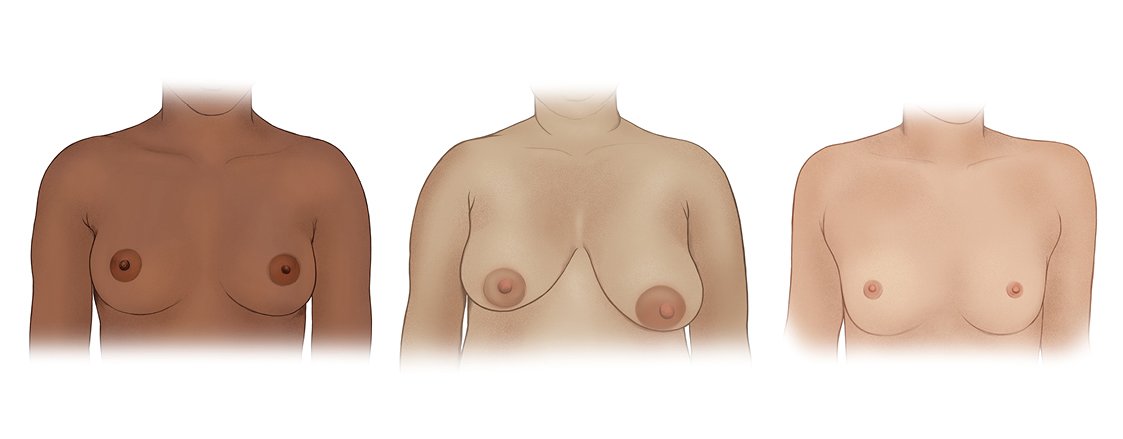

Von Frau zu Frau unterscheiden sich Größe, Form und Festigkeit der Brust oft deutlich – und auch die rechte und die linke Brust einer Frau sind nicht komplett gleich. Außerdem verändert sich die weibliche Brust im Laufe des Lebens, zum Beispiel wenn man zu- oder abnimmt oder mit dem Älterwerden.

Das Gewebe der Brustdrüse reagiert zudem auf hormonelle Veränderungen. Deshalb werden die Brüste im Laufe des Monatszyklus vorübergehend größer und fester und wachsen während der Schwangerschaft. Das Brustwachstum kann auch durch eine Hormontherapie mit Östrogenen angeregt werden.

Festigkeit und Größe der Brustwarze können sich durch kleine Muskeln in der Haut auch innerhalb weniger Augenblicke verändern – zum Beispiel durch sexuelle Erregung oder Kälte.