Einleitung

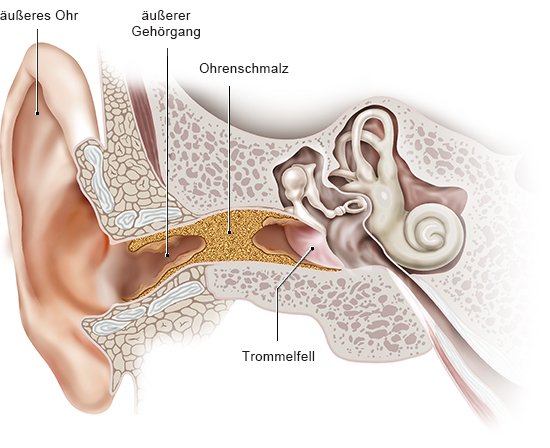

Wenn Geräusche leiser und dumpfer klingen als zuvor oder sich das Ohr verstopft anfühlt, kann ein Ohrenschmalz-Pfropf der Grund sein. Dann hat sich viel Ohrenschmalz angesammelt und den äußeren Gehörgang verstopft – also den Bereich zwischen Ohrmuschel und Trommelfell.

Ohrenschmalz (Cerumen) besteht aus Fetten und anderen Stoffen, die die Ohrenschmalzdrüsen absondern. Dieses Drüsensekret übernimmt wichtige Aufgaben: Es hält die Haut des Gehörgangs geschmeidig und schützt das Innere des Ohres vor Krankheitserregern. Außerdem reinigt es das Ohr, indem es Staubpartikel, abgestorbene Hautschuppen und Haare nach draußen transportiert. Wie viel Ohrenschmalz entsteht, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und hat nichts mit Hygiene zu tun.

Durch die Bewegung des Unterkiefers – zum Beispiel beim Sprechen und Essen – wird das zähe Ohrenschmalz in Richtung Ohrmuschel geschoben und so allmählich aus dem Ohr hinausbefördert.

Wenn sehr viel Ohrenschmalz entsteht oder nicht mehr so gut abtransportiert wird, kann sich ein Pfropf bilden.