Wie funktioniert die Gallenblase?

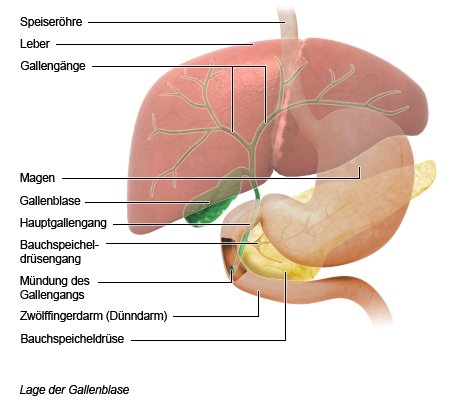

Die Gallenblase befindet sich an der Unterseite der Leber. Das dünnwandige, birnenförmige Organ ist etwa 7 bis 10 cm lang und misst an seiner breitesten Stelle bis zu 5 cm.

Die Gallenblase speichert Galle aus der Leber und dickt sie ein. Die Galle wiederum hilft im Zwölffingerdarm, Fette aus der Nahrung zu spalten und aufzunehmen.

Jeden Tag produzieren die Leberzellen etwa 800 bis 1000 Milliliter Galle – eine gelbe, bräunliche oder olivgrüne Flüssigkeit, die bei der Fettverdauung hilft. Die Leberzellen geben die Galle über kleine Kanälchen in den Hauptgallengang ab. Von ihm zweigt ein kleinerer Gang ab, der zur Gallenblase führt. Der Hauptgallengang mündet in den Zwölffingerdarm.